Siempre le gustó la música. Tocaba horas y horas su vihuela de mano, a lo punteado y a lo rasgado. Romances, coplillas y seguiriyas. Pero se enfadaba cada vez que se le partía una cuerda. Era una especie de hecatombe, un Finis Mundi, una fatalidad del destino. Mientras buscaba en su jubón algún repuesto de la prima, la cuerda más fina de la guitarra, contaba historietas al público que se había arremolinado en torno a él, en un intento de que no se fueran. Trataba de reparar el instrumento para volver a entonar la música de los grandes de su tiempo: Fuenllana, Narváez, Milán…, esperando que, al fin, los transehúntes soltasen algunos maravedíes en el trapo que dejaba en el suelo cada vez que se sentaba a orillas del Guadalquivir.

No hubo suerte: ni tenía cuerda de repuesto ni los espectadores paciencia ni dineros que echarle en el pañuelo. Una vez que se quedó solo, recogió a toda prisa los bártulos y decidió cruzar hacia la otra orilla, por el puente de barcas. Tenía algún amigo en el barrio del Arenal, en las Atarazanas, que le podría vender o cambiar por algo alguna cuerda fina de pescadores que “diera el avío” para su guitarra por algunos días. Si se daba prisa, aún lo encontraría trabajando.

La tarde caía plomiza y gris. El río parecía más profundo y oscuro que nunca. Tenía las manos y los pies helados. Mientras cruzaba por el puente entre tablas medio podridas y húmedas se preguntaba: -¿Quién dijo que en Sevilla no hace frío en invierno?-. Y qué hambre tenían los dos: él y Lupo, su fiel compañero de aventuras. Se le caían los mocos y echó mano a los bolsillos para sacar su pañuelo. ¡No lo encontraba! ¡El pañuelo! Con las prisas, había olvidado recoger del suelo su pañuelo y las monedas que dejaba como reclamo para que le echaran más limosnas.

-¡Ay ay ay, mare mía!-, murmuraba deshaciendo el camino andado, volviendo a cruzar el río y las orillas de Triana hasta llegar al lugar donde había estado tocando música toda la tarde. No encontró nada. Ni rastro del pañuelo y mucho menos de las monedas. Mientras Lupo olfateaba de aquí para allá, decidió resguardarse en los restos de un navío abandonado. La tarde amenazaba con tormenta y era mejor refugiarse cuanto antes. Y otra vez sin cenar.

Lupo se acurrucó junto a él, entre las viejas tablas de la embarcación. Comenzó a llover. -De grandes cenas están las sepulturas llenas-, se consolaba, pero lo cierto es que le hubiera gustado acostarse con el estómago lleno. Y no recordaba la última vez que aquello sucedía. Canturreó algunas coplillas hasta que se quedó dormido.

Soy desgraciaito

jasta pa’l andá;

que los pasitos que yo doy p’alante

se güerben p’atrás.

¿Quién es el personaje que inspira este relato? Permitidme que os cuente.

Fiestas, cenas, bodas, saraos varios… El esplendor de las casas de nobles y burgueses de la próspera Sevilla del siglo XVI, originó un refinado ambiente en el que tuvo lugar un espléndido desarrollo de las Bellas Artes. Demandaban constantemente la participación de músicos para deleitar sus encuentros familiares, comidas de negocios y todo tipo de celebraciones especiales.

Algunas casas contaban con su particular servicio musical, como el caso del duque de Arcos de Marchena, o el marqués de Medina Sidonia, o los nobles de Osuna, que contaron con los servicios artísticos de Juan Bermudo, Miguel de Fuenllana, Narváez o Luis de Milán…, músicos ilustres que eran contratados por los nobles, en el ambiente humanista del momento. El escritor rondeño Vicente Espinel, conocedor de las costumbres españolas de esta época escribiría la siguiente descripción de esas prácticas:

“tañíanse vihuelas de arco con grande destreza, tecla, arpa, vihuela de mano por excelentísimos hombres en todos los instrumentos (...) Juntábanse en el jardín de su casa el licenciado Gaspar Torres, que en la verdad de herir la cuerda con aire y sciencia, acompañando la vihuela con gallardísimos pasajes de voz y garganta, llegó al extremo que se puede llegar.”

Esta demanda de músicos para fiestas junto a las contrataciones de ministriles y capillas musicales para las catedrales andaluzas, recibiendo los sueldos más altos que podía conseguirse en todo el reino, provocó un modelo de negocio nunca visto antes en la España de aquel entonces: el artista musical podía vivir de su talento.

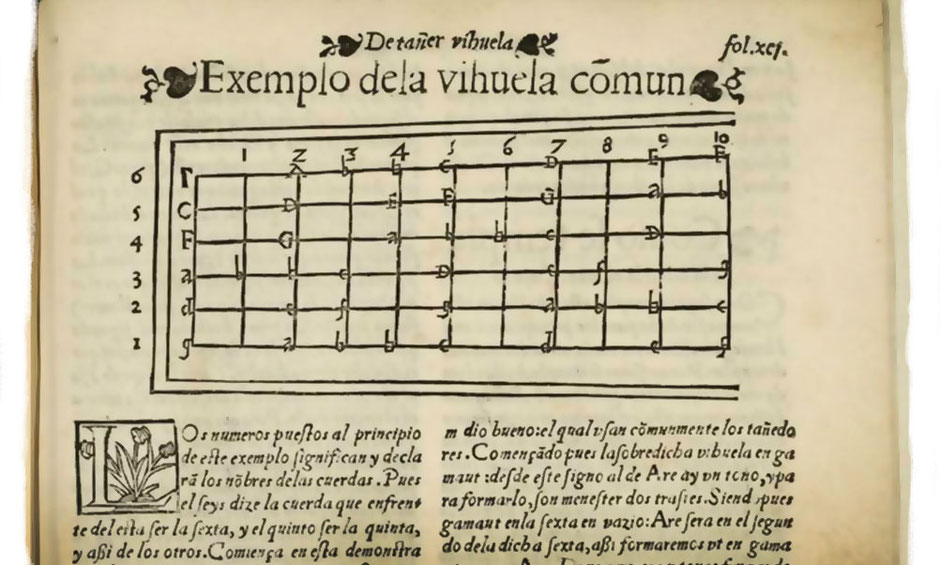

Aparecen vihuelistas y guitarristas por todas partes. Con la aparición de talleres de violeros que producían instrumentos a buen precio y las novedosas imprentas sevillanas de la calle Alemanes editando libros y tratados musicales, cualquier persona con interés e intención, podía aprender la profesión y el arte de la música, y vivir de ello.

Sin embargo, de igual forma que ocurría con el negocio de las Américas, accesible en aparencia pero difícil en la realidad, las posibilidades de trabajar en los saraos musicales de las élites sevillanas no estaban al alcance de cualquiera. No había ni tantas oportunidades, ni era fácil entrar en estos círculos exclusivos, donde ya existía el tráfico de influencias y los contratos se los repartían entre unos pocos elegidos, amigotes y familiares. Los músicos que anhelaban poder trabajar en estos ambientes, se dedican a deambular por Sevilla, y a falta de conseguir buenos contratos, vagabundean por las calles entonando coplillas y romances, viviendo de las limosnas o de pobres sueldos en tabernas de mala muerte.

Ejemplo de ello es el personaje que inspira esta historia, y que lo podemos encontrar retratado en la pintura que encabeza este texto, (y que enmarco con un círculo en el cuadro completo a los pies de este último párrafo), donde vemos a un guitarrista sentado con su perro, tañendo la vihuela y un pañuelo en el suelo junto a él, con algunas monedas. Una forma de vida que se ha mantenido a lo largo del tiempo en Sevilla, desde la Macarena hasta Triana, desde San Lorenzo hasta el Postigo. No hay rincón de la vieja Sevilla donde no se haya tocado y cantado con una guitarra por sus esquinas y portales.